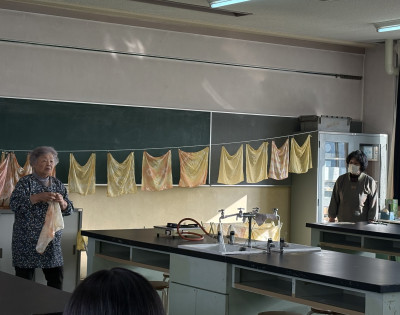

昨日の3時間目から6時間目にかけて、3年生が「苹果(ピンゴ)染め」と呼ばれるリンゴの樹皮を使った染め物体験を行いました。

飯綱町で活動している「苹果(ピンゴ)染めグループ」のみなさんにお越しいただきリンゴ染めについての講義をお聞きしてから、作品の制作に入りました。飯綱町は『日本一のりんごの町』を掲げており、このリンゴ染めは今年の3月にパリのファッションショーでも紹介されています。講師の先生にお聞きしところ、30年ほど前は本校の1年生全員がこの染め物体験に訪れていたそうです。今回はリンゴの樹皮の染料とアカネを使った染料の2種類で染め上げました。

生徒が染めた作品は輪ゴムでの絞り方などによって独特の模様が浮かび上がり、世界に一枚しかないとても素敵な作品に仕上がっています。色味もとても温かみがあり、自然を原料とした柔らかな風合いが魅力的です。講師の先生からもお褒めの言葉をいただきました。生徒のみなさんにとって、この体験が作品とともに素敵な思い出として心に残りますように。

1年生の地域授業でお世話を続けてきたりんごの収穫が始まりました。

昨日は1年1組の生徒たちが午後3時間を使って作業を行いました。私も少しの時間でしたが、収穫に挑戦しました。最初は力加減が分からず時間がかかっていましたが、そのうちに何とかリズムよく収穫できるようになりました。講師の先生から収穫の方法や選別の基準などを教えていただき、それぞれのグループが担当する木のりんごを1つずつ丁寧に収穫していきます。

大きさや色づき・形・サビの入り方・その他を基準に、上物・家庭用・加工用の3種類に選別していきます。一つひとつ見ていくと、出来の違いがはっきり分かります。大きくて色づきもいいりんごだと思ったら反対側は色がついていなかったり、傷がついていたり、枝に鈴なりになっていてサイズが小さかったり…。そうならないように春先の摘果から夏の徒長枝落とし、秋の葉摘み、玉回しといった作業がとても重要だということがよく分かりました。講師の先生が、収穫の時に結果が分かるというお話をしてくださいましたが、この収穫の瞬間のためにりんご農家のみなさんは前の年から丁寧に作業をされていることをあらためて学びました。生徒たちは3時間弱、収穫・選別・運搬等の作業を頑張りましたが、りんごはまだまだたくさんあります。明日の木曜日は1年2組が作業をします。

写真は、昨日の朝の学校周辺の景色です。

前日からの急な冷え込みによって、赤と白のコントラストが美しい写真が撮れました。イチョウの黄色い絨毯を紹介して数日で今度は雪景色とは…。今朝も冷え込みが厳しく、霧もかなり濃く出ていました。明日の朝も寒そうですが日中は暖かくなるとか。もうすぐ本格的な冬です。さて、今週は2学期の期末考査が行われました。全員が満足いく結果を残せればいいのですが、出来はどうだったでしょうか。最終日の今日、テスト終了後の3時間目に長野県警察スクールサポーターのT様にお越しいただき、非行防止教室の第2弾を開催しました。今回は年末に向けて犯罪等に巻き込まれないように、長野市周辺地域で起きている様々な問題について注意喚起をしていただきました。自分の身を守るためにどういう意識で行動すべきか、考える機会となりました。

先週はなかなかブログを書けなかったため、また久しぶりの投稿になってしまいました。昨日の日曜日、所用があって学校に行ったのですが、秋晴れの素晴らしい空の下、いつもの道が黄色い絨毯になっていたため、思わずカメラを向けました。

周囲の山々も行く秋を惜しむかのような見事な紅葉となっています。あとわずかですが、この景色を楽しみながら通いたいと思います。さて、先週は2年生が神戸・大阪方面に修学旅行に行きました。幸い天気に恵まれ、各見学場所を楽しんできたようです。そんな中、校長室の掃除に来てくれる3年生が1年前に行った修学旅行について話してくれました。昨年は広島平和記念資料館での平和学習と神戸の人と防災未来センターでの震災学習をしています。彼らは、この2カ所の見学から「たくさんのことを学びました。」と話してくれました。修学旅行だからこそ、しっかりと学び、感じることができることを、あらためて2人の3年生の言葉から感じました。2年生はこの修学旅行でどんなことを感じ、学んできたのでしょうか。また、話を聞くのが楽しみです。

先週の金曜日の午後、3年生の2つの講座の授業を見に行きました。一つは、以前にも紹介したキャリアアップコースの「地域の課題探究」です。

3つのグループに分かれて飯綱町の活性化につながるアイデアを絞り込み、その内容に関係のありそうな飯綱町の出前講座の一覧を端末で調べていました。高校生ならではの視点が実際の飯綱町の課題とどうつながっていくのか、まだ素案の段階ですが、これからの進捗が楽しみです。

もう一つは、スポーツウェルフェアコースの「スポーツ総合演習」です。この日は外に出かけるのではなく、生徒たちと相談して体育館内でできるスポーツを行うということだったため、何を選んだのか楽しみで見学に行きました。午後3時間の連続授業の前半はフットサル、休憩をはさんでの後半はバスケットボールとなったようです。私が行ったときはバスケットボールをやっていました。

このコースでは3時間連続の授業を使ってカヌーやゴルフなど外の施設を活用する授業もありますが、今回のように校内で演習を行う授業も行っています。それにしても、さすがスポーツウェルフェアコースの生徒たち、と先生。フットサルの後のバスケットボールでも全力で試合をしています。その体力に、クラスマッチの時と同じく脱帽です…。

写真は一昨日の生徒玄関前イチョウ並木の様子です。

爽やかな秋晴れの下に見事な色合いになっていたので思わずパシャっとしました。校舎の周りにはドウダンツツジも見事な赤に色づいています。次の2枚は昨日の中庭の様子です。

少し曇っていましたが、こちらも赤やオレンジ、黄色、緑が凝縮されたすてきな庭に変身しています。どちらももうしばらく楽しめそうです。

さて、肌寒さの増した昨日の午後、生徒総会が開催されました。

始めに前期生徒会役員から活動報告があり、生徒会長から退任のあいさつがありました。前期は、新入生歓迎会、春と秋のクラスマッチ、そして最大行事である北斗祭、とたくさんの行事がありました。そのどれも生徒会長を中心に役員のみなさんが全力で取組み、全校生徒が楽しめる行事となりました。役員のみなさん、お疲れさまでした。後半は新生徒会役員の承認から始まり、後期の活動計画が提案されました。

新生徒会役員のみなさんは、初めての生徒総会に緊張しながらも丁寧に活動計画と全校生徒へのお願いを伝えていました。これから新生徒会の活動がスタートします。先輩たちが築いた生徒会の伝統を大切にしつつ、自分たちの「色」をたくさん出して新しい北部高校生徒会の歴史を作ってほしいと思います。頑張れ、新生徒会!

10月30日の木曜日、晴天の中、秋季クラスマッチが開催されました。バスケットボール、バドミントン、卓球のため、全ての競技は体育館の中でしたが、やはり外の天気が爽やかな秋晴れだと心も弾みます。とても気持ちよく試合を進めることができました。このクラスマッチはとくに3年生にとっては高校生活で最後のクラスマッチとなります。そんな気合十分の3年生を相手に1、2年生も負けてはいられません。必死に食らいついて白熱した試合を展開し、ギャラリーを大いに楽しませてくれました。そして、もう一つ盛り上がるのが職員チームの戦いです。

写真はバドミントンの様子です。先生方の雄姿を見ようと、たくさんの生徒のみなさんが応援をしてくれました。また、生徒チームの助っ人に担任の先生や体育科の先生も駆り出され、生徒たちと一緒に全力で戦っていました。体育科の先生方の中には、ほぼ2時間バスケットボールとバドミントンの試合に出場し続けた先生もいて…。その体力に脱帽です。生徒のみなさんと先生方が一緒になってスポーツを楽しんだ一日でした。

今週29日(水)に、職員研修として、以前ご紹介した宮城県中新田高等学校の学校視察の様子についての報告会を行いました。当日参加したM先生から、中新田高校で取り組んでいる地域連携の学びの全体像が紹介され、その後、同じく参加したK先生から、その日行われていた授業の様子について写真を見ながら具体的に報告していただきました。

中新田高校の地域連携の進め方には本校も学ぶところが多く、先生方も熱心に報告を聞いていました。私もこの視察では、地域関連の授業をいくつか見させていただきましたが、生徒さんたちがアイデアを出し合いながら主体的かつ意欲的に学んでいる姿がとても印象に残っています。

今月は新潟県と山形県の高校を視察する予定です。また、来週はすでに視察を終えた県内の2つの高校の取り組みについて研修を行う予定です。北部高校の特色である地域と連携した学びを充実させるために、職員みんなで一丸となって頑張っています。

気が付けば、10月もあと2日になり、日に日に寒さが増してきました。イチョウ並木もだいぶ黄色く色づいています。毎年、3年生の卒業アルバムの職員と生徒の集合写真はこのイチョウが見事に黄色くなった時に撮影しています。来週に予定していますが、それまでにすべてのイチョウがきれいに色づくように願っているところです。

さて、先週、出張により学校を留守にしていたため、このブログも久しぶりとなります。この間に、中学生向け体験入学第2弾を開催し、コース制や地域授業など、本校の活動をPRさせていただきました。また、24日(金)には、2年生が長野市で開催された「産業フェアin信州2025」と「職業と学びのガイダンス2025」に参加しました。明日30日(木)は、秋季クラスマッチが実施されます。毎朝、体育館で練習する音が聞こえていますし、今日のLHRの時間には、熱心に練習に励んでいる学年もありました。みんな、明日に向けて気合十分です。くれぐれもケガのないように、明日は全力で楽しんでもらいたいと思います。また、明日以降、不定期ながらブログを発信していきますので、飽きずにお読みいただければ嬉しいです。

4月にいただいた胡蝶蘭です。ほとんど花は終わったのですが、3輪だけ頑張って咲いてくれています。毎日の私の癒しです。

17日(金)は各学年とも行事の日でした。3年生は朝から「プレドライバーズセミナー」のために須坂市にある自動車学校のセンターに出かけていきました。進路も決まり始め、ここからは自動車免許取得のために教習所に通う生徒が増えてきます。交通法規と安全についてしっかりと意識して教習に臨んでほしいと思います。

1、2年生は午後に進路行事を行いました。

まず体育館で全体的な進路に向けての講義を受けたあと、各自の興味のある分野に分かれて、企業の担当の方や大学、専門学校の方からそれぞれの分野についての説明を受けました。

5時間目と6時間目を使って、1人2分野のお話を聞きました。それぞれの講師の先生が、丁寧に職業の説明をしてくださり、職業の内容について漠然としたイメージしか持てていなかった生徒たちにとっては、より具体的な内容をお聞きして、とても参考になったことと思います。講師の先生方、ありがとうございました。

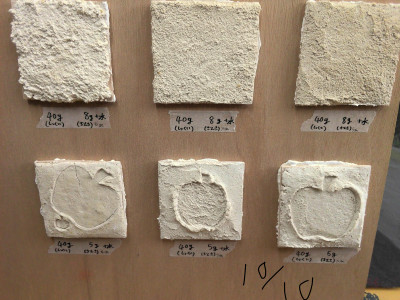

2年生のビジネスデザインコースでデザインを学ぶ生徒たちは、今年、りんごジュースを絞った後の残渣(残ったもの)の活用方法について考えています。写真は、りんごの残渣です。

生徒たちからは様々な活用案が出ましたが、今、試験的に製作しているのが、残渣を漆喰と混ぜて「タイル」状に固めたものです。それぞれ、残渣と漆喰をどの割合で混ぜればいいのか、試作を続けています。

さらに固まったものに着色をしたり、りんごの型抜きをしたデザインも。授業担当のK先生は、ワークショップを開催して体験をしてもらったり、将来的には完成した「タイル」をどこかの壁にデザインとして貼れたらいいな、と話してくれました。ぜひこの計画が実現できるように、生徒と一緒に研究を続けてほしいと思います。さて、飯綱町といえば、りんごの一大生産地。今、学校周辺を始め、町一帯で赤いりんごがたわわに実っています。本校の1年生がお世話しているりんごはサンふじのため、収穫まではもう少し時間がかかります。日ごとに大きく赤くなっていくりんごを食べられる日が待ち遠しいです。

先週10月9日(木)に、M先生、K先生とともに宮城県加美町にある宮城県中新田高等学校に学校視察に行ってきました。中新田高校は地元の加美町との連携に力を入れた教育活動を行っており、同じく飯綱町と信濃町との連携による地域授業を展開する本校の活動と共通する部分の多い学校です。さて、当日は朝7:10発の新幹線で長野駅を出発し、大宮駅で乗り換えJR古川駅へ。この駅は仙台の1つ先になります。そこからはバスで30分ほどで最寄りのバス停に到着しました。落ち着いた雰囲気の町をしばらく歩くと学校が見えてきました。学校の入り口にはからたちの生垣があり、ちょうど黄色い実をつけていました。

からたちの実がなっていました

中新田高校では、校長先生、教頭先生のお二人から学校の概要や教育活動の詳細のご説明をいただき、授業見学をさせていただきました。地域創造学という教科の中の地域産業の授業を主に見学しましたが、各グループの生徒さんたちが、自分たちの選んだテーマに沿って町に調査に出かけたり、イベントの企画を検討したり、専門家の指導を受けながらWeb制作の基礎を学んだり、ドローンショーのプログラムを考えたり…と熱心に取り組んでいました。その他の授業にもお邪魔させていただき、本校のこれからの活動のヒントをたくさんいただくことができました。校長先生、教頭先生、中新田高校の先生方、生徒のみなさん、ありがとうございました。そして、一路長野へ。

16:10発の新幹線に乗って古川駅を出発し、なんと18:47には長野駅に戻っていました。「朝、このホームを出発したのにもう長野に戻ってきている…。」長野駅のホームに降り立ったときにM先生から出た言葉です。長野から東北の日帰りがこんなに簡単にできるようになるなんて。新幹線、恐るべし…。

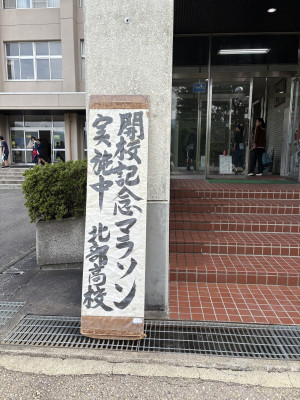

先週10月3日(金)に第52回開校マラソン大会が開催されました。

男子11.6㎞、女子9.6kmのコースです。朝は少し肌寒さが感じられましたが、走るのにはちょうど良い気候となり、赤く色づくりんご畑と緑豊かな山々の景色の中、生徒たちはそれぞれのペースで走りました。各関門や給水所では、保護者のみなさんと先生方が声をかけ、生徒の頑張りを応援してくれました。また、地域の方々にも給水所をお借りするなどマラソン大会の成功のためにご多くのご協力をいただきました。おかげさまで、生徒たちは今年も無事にマラソン大会を終えることができました。ありがとうございました。ゴールでは、毎年、先生方や保護者のみなさんだけでなく、先にゴールした生徒もそのまま残ってあとから来る生徒たちを拍手で迎えます。そんな温かな姿に、私の心も温かくなりました。

マラソン大会表彰式に続いて、ソフトテニス部女子の県大会壮行会も行われました。北信大会を勝ち抜いての県大会です。全力を尽くして悔いのない試合となるように心から応援しています。インスタグラムでもマラソンと壮行会が紹介されていますので、こちらもご覧ください。

この日の午後、北部高校のある飯綱町の町制20周年記念式典が近くの飯綱中学校で開催され、参加をしてきました。旧牟礼村と三水村が合併して20年、この間の町の様々な取り組みのお話をお聞きしました。また、たまたま隣の席の地元の方に午前中にマラソン大会だったという話題をしたところ、北部高校のマラソン大会は毎年の恒例行事で、生徒が走る姿を見るのを楽しみにしてくださっている、というお話をいただきました。北部高校が地域とともに歩んできたことを改めて感じました。飯綱町の20年は、北部高校の20年でもあります。これからも地域の皆様に大事に思ってもらえる北部高校であり続けたいと思います。

しばらくブログをお休みしている間に、気が付けば10月になっていました。本校の正門から玄関まではなだらか(登校する生徒にとっては最後の難所?)な坂が続いています。そして、この坂の両側は見事なイチョウ並木で、これから黄色く色づくと絶好の撮影ポイントとなる素敵な場所です。

色づく前の今は銀杏がたくさんなり始め、熟したものが地面にコロコロと落ちてきます。

銀杏は茶碗蒸しやその他料理に入れるととてもおいしい魅惑の実ですが、一つ大きな問題が…。そう、それは強烈な匂いです。昨年、当時2年生だったO君から、「先生たちは車で通るから知らないと思うけれど、歩いている方としては臭くて大変なんですよ。」と言われたことを思い出し、生徒が登校する際に少しでも避けておこうと、ほうきで掃いてみることにしました。実際掃き始めると、車のタイヤでつぶされた実もたくさんありなかなか大変です。

これからもっとたくさんの実が道路を覆うことになります。しばらくの間は、銀杏と格闘する毎日になりそうです。

明後日10月3日(金)には、第52回開校マラソン大会が開催されます。今のところ天候も心配はなさそうです。秋晴れの爽やかな空の下、このイチョウ並木から元気よくスタートしていく生徒たちの姿を見るのが今からとても楽しみです!

今日は連休の中日で、明日はまた休みになります。明後日24日(水)と25日(木)は2学期の中間考査ですので、明日の休みはテスト勉強にしっかりと充ててもらいたいな、と思います。さて、校長室の窓際には、以前紹介した頂きものの胡蝶蘭と自分で購入した「コーヒーの木」という名の観葉植物があります。胡蝶蘭も花の時期は終わり、あと数輪が頑張って咲いてくれています。「コーヒーの木」は、6月頃にふと「窓辺が寂しいなあ。」と思い立ち、ホームセンターであれこれ探して見つけたものです。

上は購入したころのもの、下は現在のものです。比較的育てやすいそうで、水やりや陽射し、剪定2~3年に一度の植え替えなどに気を付ければ大きくなるとか…。自宅には、約25年ほど前に友人から分けてもらったオリズルランがありますが、こちらはほぼ1週間に1度の水やりだけで育ててきました。かなり適当な育て方でしたが、いつの間にか鉢の数が増えています。コーヒーの木は害虫らしきものもつく時期のようで、今日写真を撮ろうと思ったら、若干白いぽつぽつが気になる葉っぱもチラホラ。自宅のような適当な育て方でいいのか分からないため、ネットで育て方を確認しながら丁寧に育てていこうと思っています。まずは、害虫対策を急がなければ…。